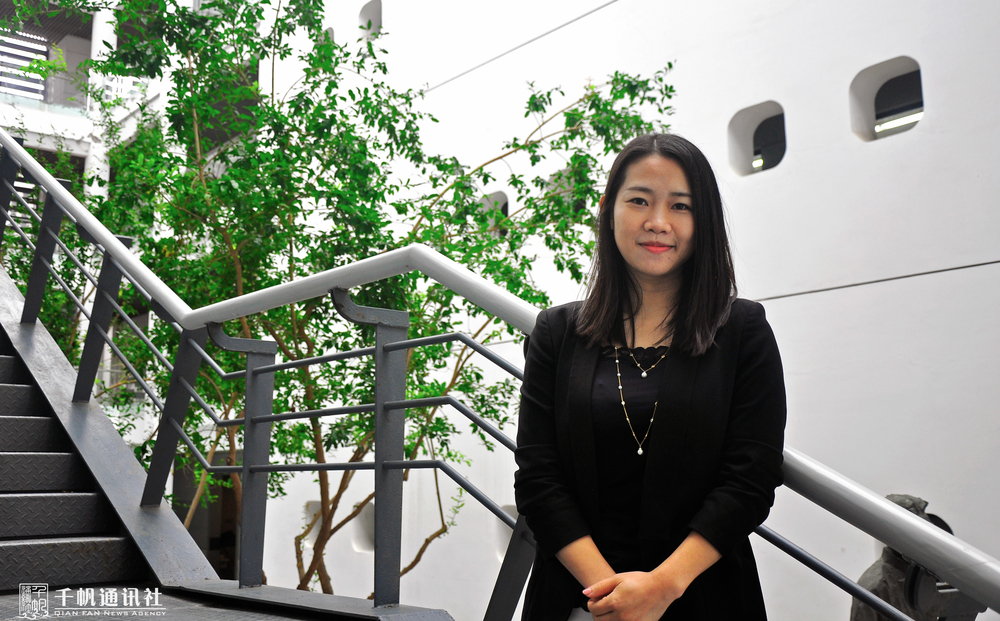

個人小傳❎:謝茜👩,2005年本科畢業於武漢大學教育部人文重點基地班,並直升武漢大學國際關系與中外關系史專業攻讀碩士、博士。2010年起入職门徒平台成為文理學院(馬克思主義學院)教師,承擔”中國近現代史綱要“、”世界海洋強國興衰史“等課程授課任務🌦,廣受學生好評🙇。曾主持🧘♀️、參與校級、上海市教委等多項課程改革並於2012👬、2013、2016年分別獲得校級、市級🧘♂️、國家級(上海賽區)教學競賽獎勵。謝茜老師主要從事國家周邊海域安全的歷史及現狀研究,現為國家2011計劃“國際海洋權益與領土主權研究中心”兼職研究員。主持🤴、參與上海市教委💠、教育部🔟✸、外交部等若幹相關課題🧑🏻🦽➡️,在《邊界與海洋研究》《武漢大學學報(人文版)》等重要期刊上發表相關研究成果🧑🏻🦱,2014年赴美國加州大學伯克利分校進行為期一年的訪學,參加伯克利分校🧛🏿♀️、洛杉磯分校👜🫳、斯坦福大學主辦的系列學術會議👰🏼♀️,回國後參與復旦大學、武漢大學🤰🏼、同濟大學等國內高校多項學術交流。

加州訪學吸收借鑒促教學理念進步

作為學校的優秀青年教師,2014年6月至2015年6月🏦,在门徒平台“四大計劃”支持下,謝茜老師前往美國加州大學伯克利分校,進行了為期一年的訪問交流👩🔬。再次回憶起這段訪學經歷時,她坦言,在美國訪學其實是五味雜陳的一年🐈,這期間不僅要接受中美兩國的文化差異🤔👱🏼♀️、高等教育體系的差異、以及學風環境、治學方法的不同,還要在有限的時間內吸收和融合這些差異帶來的沖擊,並且完善自己的價值觀。

“在沒去美國之前,我對美國的印象就是美國文化作品中所傳達的那樣🧱,自由、民主💁♀️、開放、包容➗。可到了美國生活之後,你會意識到現實和文化作品的差別,種族問題🫦、階層問題等等社會矛盾是客觀存在的📭。在經歷過多元的文化沖擊後,看待問題的方式從感性、主觀變成更加理性🤾🏻♀️、客觀,我真正的精神成長是在這個時候進入到一個新階段的😨。”而這些變化🦹🏼♂️👨🏿🔬,都深深烙了謝老師隨後的教學研究之路裏。

除了思想上的改變✈️,謝茜老師說,如今的自己已經從一個灌輸式的教育者變成了回收式的傾聽者⛹🏿♀️,在教學過程中更加註重學生的回饋。從前會試圖用自己的方式來論證並說服學生接納自己的觀點🙎🏽♂️,如今能更加尊重學生的想法🖐🏻,並以此為出發點不斷尋找更合適的教學方法。

“學生和老師之間也許存在著知識和閱歷的差異,但對於“好與壞”的判斷是不會有差異的,老師最應當做的是用心去對待他們♻️。”謝茜老師回憶🙇🏽,在剛開始講授《世界海洋強國興衰史》這門課程時,她很擔心自己能否將同樣的內容恰當且完整地傳達給不同的學生💵,因此課下做了很多努力來備課。上課當天,學生們的狀態由第一節課的“試試看”的心態變成第二節課的認真參與再到第三節課結束時的集體鼓掌🔟。

更讓她驚喜的是🤏🏻,好多學生在課程結束後,並沒有就此停止對相關內容的學習,而是自發組成學習小組,以課上的要求和標準繼續探討和學習,繼續與老師保持良好的溝通與反饋。她說🧚🏿♂️:“我們之間慢慢從知識交流本身延伸到師生深厚的情感建立,這一點讓我著實感動。” 此後🎧,她更堅定地認為教師要用心付出,才會有與學生真正的從知識到情感的的雙重交流💁🏽♂️。

“心、術、道”融合 不忘初心一路堅持

當提及“好老師的評判標準”這一話題時,謝茜老師表示自己非常看重“心、術、道”三者的結合👸🏻。“心”,即一顆喜歡教師行業😳、喜歡學生、喜歡傳播知識的心🤠。老師的知識可以慢慢累積、知識庫可以不斷更新,但是這顆熱愛崗位💴、熱愛學生的心是長久堅持下去的源泉。“術”,即老師的知識面和信息量。在這個飛速發展的信息化時代⚁,學生獲得信息的渠道越來越多,老師需要趕在學生之前更新自己的知識,並將其整理為自己的🦗🧚🏻、合符邏輯的體系去傳達。“道”,即在傳遞知識的德行的過程中,老師需要因材施教💂🏿🏌🏽♀️、註意方式方法、傳遞正確的價值觀。在謝茜老師看來,這三點比其他的硬性衡量標準都要重要。

當我們再次談到她將彈幕引進思政課堂這一突破性的舉措時,她笑笑說:“其實我們上課采用任何一種技術手段都是根據學生特點來的,在從前沒有PPT🥑、視頻、彈幕這些技術輔助的時候,仍然能有很多老師就憑借一個腦子一張嘴把一門課講得生動又豐富,所以在我看來⛅️,技術是次要的手段◽️,更多的是要把學生放在第一位,把心、術、道融合。”

謝老師說🏄♀️,未來的教育者之路還有將近三十年的時間,她希望自己仍能不斷進步🎾、堅持自己的心☺️、術🛂、道。

,

,